LES BATEAUX BELGES SUR LE NIL AU SOUDAN

par A. LEDERER

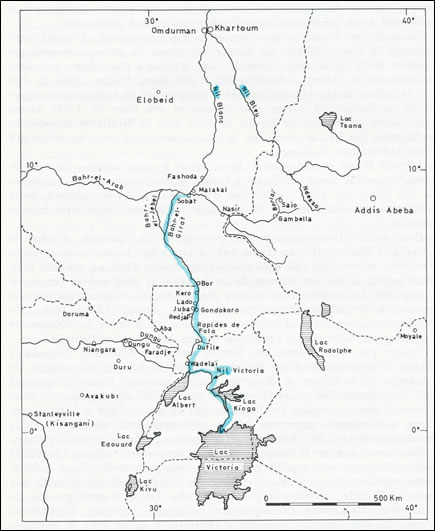

En deux occasions, des unités battant pavillon belge ont navigué sur le Haut-Nil. A vrai dire, le premier bateau mis en exploitation par les Belges sur le Nil Blanc avait arboré le pavillon de l'État Indépendant du Congo qui fut remplacé par celui de la Belgique lorsque le Congo devint colonie belge. Les deux fois où nos compatriotes organisèrent une ligne de navigation sur le bassin hydrographique nilotique, c'était pour parer à une menace pointant du nord-est en direction du Congo.

1. — LA PERIODE MAHDISTE

1. L'expédition Vankerckhoven et ses prémices

La première fois, ce fut à la suite de la révolte du Mandi contre le gouvernement anglo-égyptien au Soudan.

Se posant en prophète, à partir du mois de mai 1881, il prêchait la guerre sainte afin de conquérir le Soudan, l'Égypte et tout le monde arabe en chassant les infidèles. Progressant avec son armée le long des rites du Nil, il s'était établi à Omdurman, face à la capitale du Soudan. Finalement, il fit le siège de Khartoum défendue par Gordon Pacha. La chute de la ville au confluent des deux Nils et la mort du valeureux Gordon dans son palais, le 25 janvier 1885, livraient un pays immense aux trafiquants d'esclaves dirigés par le prophète fanatique.

Au Mandi, mort le 22 juin 1885 à Omdurman à la suite d'excès de tous genres, succéda Abdullah, autre chef religieux, qui exploita habilement le culte voué à son prédécesseur afin d'établir son autorité personnelle.

Au nord, les Anglais s'étaient retirés en Egypte ; au sud, Abdullah avait submergé le Bahr-el-Ghazal. Le dernier gouverneur de province nommé par Gordon, Emin Pacha, s'était retiré de Lado, d'abord à Gondokoro, puis dans la région du lac Albert, à Wadelaï, sur le Nil Blanc. En juin 1888, le chef des Mandistes décida d'écraser ce dernier représentant de la domination égyptienne au Soudan ; il envoya trois vapeurs et une force de 4 000 Arabes avec l'ordre de franchir les rapides de Fola, près de Dufile, et de pénétrer en Uganda. Dès lors, les conquêtes de l'Islam menaçaient de s'étendre jusqu'à l'État Indépendant du Congo.

Léopold II, qui n'avait cessé de lutter contre le trafic honteux des esclavagistes, ne pouvait rester indifférent à la marche des évènements dans le bassin du Nil Blanc. En 1889, la situation d'Emin Pacha, dernier rempart de la civilisation entre les Mandistes et l'État Indépendant du Congo, était devenue précaire.

Pour arrêter la progression des esclavagistes, à Zanzibar, d'ordre de Léopold II, Stanley offrit en février 1887 à Tippo-Tip, le plus notoire traitant d'esclaves, le poste de vali (gouverneur) des Stanley-Falls, un résident étant placé auprès de lui ; en échange de cet honneur, le chef arabisé s'engageait à empêcher le commerce des esclaves dans la région et devait fournir 600 porteurs à l'expédition dirigée par Stanley au secours d'Emin Pacha. Ce dernier engagement fut si médiocrement tenu qu'il coûta le désastre de l'arrière garde de Stanley et l'assassinat de son chef, le major Barttelot.

D'autre part, pour former une barrière contre les Mandistes, Léopold II chargea le commandant Roget de créer le poste de Basoko, au confluent de l'Aruwimi et du Congo, et de sceller une alliance avec Djabir, le puissant chef des Azandes. Grâce à sa fermeté et à son habileté diplomatique, les deux missions furent accomplies par Roget en peu de temps, l'une et l'autre ayant exercé une influence importante sur les évènements qui suivront. Au cours des années 1889 et 1890, Roget put ainsi disperser plusieurs convois d'esclaves.

Pour mieux protéger le Congo contre les incursions des Arabisés, Léopold II décida d'envoyer une expédition puissante qui, partant des bases établies, remonterait la vallée de l'Uele et continuerait jusqu'au Nil, afin d'établir une station à Wadelaï, abandonnée par Emin Pacha. De là, il serait possible de tenir plus efficacement en respect les belliqueux derviches. L'expédition commandée par Vankerckhoven quitta Djabir le 8 juillet 1891 et progressa lentement, car elle avançait dans un pays peu connu et parce qu'il fallait, en même temps, chasser les envahisseurs arabisés. Les habitants, méfiants à la suite des razzias dont la région avait été l'objet, craignaient que ceux venus les délivrer ne fussent également des chasseurs d'esclaves. Le 10 août 1892, alors qu'on était proche du but, le chef de l'expédition fut tué d'un coup de feu tiré accidentellement par son domestique au cours d'une petite escarmouche avec des attaquants. Milz prit alors le commandement de l'expédition qui arriva à Wadelaï le 15 septembre 1892 ; ce dernier poste était encore toujours occupé par quelques officiers et soldats égyptiens d'Emin Pacha restés en place après le départ de leur chef.

Les attaques des esclavagistes venant de l'est furent repoussées par Dhanis et Ponthier qui remportèrent, en 1893 et en 1894, diverses victoires dans la région comprise entre le Lomami, le Lualaba et le lac Tanganika.

Le 12 mai 1894, l'enclave de Lado, sur le Nil, avait été concédée à bail à Léopold II ; le Souverain entendait occuper ce territoire et en refouler les Mandistes. Deux colonnes étaient chargées de cette mission ; la première, commandée par Dhanis, se mit en marche des Stanley-Falls le 30 septembre 1896. La seconde, commandée par Chaltin, quitta Dungu dans l'Uele, le 14 décembre 1896. La première colonne n'arriva jamais à destination à la suite de la révolte de l'avant garde à Mongwa, le 14 février 1897.

2. L'avance vers le Nil

En 1893, les nouvelles en provenance du Nil étaient mauvaises ; les Mandistes qui occupaient Lado et Redjaf devenaient une menace pour la frontière de l'État Indépendant. En mars 1894, ils s'étaient emparés de Ganda et y avaient massacré les Turcs et les Egyptiens autrefois au service d'Emin Pacha et demeurés dans ce poste.

Les officiers de Léopold II, abandonnant la rive gauche du Nil, avaient dû se replier à Dungu. Aussi, pour écarter le danger, il fallait occuper effectivement l'enclave de Lado et cela, le plus rapidement possible. Le roi chargea Dhanis de refouler les esclavagistes venant du nord, comme il l'avait si bien fait en 1894 avec ceux qui sévissaient dans l'est du Congo.

Pressé de partir, et peut-être trop confiant dans sa bonne étoile, Dhanis quitta Stanley-Falls le 30 septembre 1896 avec une force de 3000 hommes mal préparés pour une expédition aussi ardue. Au cours de l'avance dans la forêt de l'Ituri, la troupe trouvait peu de vivres, car les populations, razziées autrefois par les derviches, étaient méfiantes, ignorant le but humanitaire poursuivi.

Minés par les privations et énervés par les embuscades qu'ils devaient déjouer sans cesse, les hommes de l'avant garde se révoltèrent et, le 14 février 1897, à Mongwa, assassinèrent les sergents Tagon et Andrianne.

La révolte s'alluma comme une traînée de poudre à travers la troupe ; Dhanis, prévenu du désastre, tenta en vain de protéger Irumu où se trouvait un important dépôt de munitions. Miné par la fatigue et la maladie, Dhanis atteignit Avakubi le 1e1' avril 1897, où il trouva le commandant Henry qui venait d'arriver avec une poignée d'hommes. Faisant face aux révoltés, Henry et ses hommes remportèrent une victoire à la Lindi qui permit de protèger le poste des Stanley-Falls.

Pendant que se consommait le désastre, l'expédition Chaltin connaissait un meilleur sort.

A la tête du district de l'Aruwimi, Chaltin disposait de toute les ressources de l'expédition Vankerckoven ; il avait reçu du vice-gouverneur général Fuchs la mission d'activer l'organisation du territoire et de se rendre dans l'Uele afin de conduire, dès que possible, une expédition dont le but était de rétablir des postes sur le Haut-Nil.

Chaltin s'assura d'abord de la solidité de la défense du poste de Dungu et il s'enquit de la valeur des différentes routes qui menaient au Nil. Le 14 février 1896, à Dungu il eut à ce sujet une conversation avec le chef Bafuka et son frère Renzi. Bafuka connaissait bien la région car, autrefois, il avait accompagné des Nubiens jusqu'au Nil.

De retour à Niangara, Chaltin devait parer au danger que constituaient les chefs insoumis M'Bili et Donuna. Le chef Bokoyo se mit à la disposition de Chaltin pour l'aider dans ces opérations.

De retour à Niangara, Chaltin devait parer au danger que constituaient les chefs insoumis M'Bili et Donuna. Le chef Bokoyo se mit à la disposition de Chaltin pour l'aider dans ces opérations.

Au cours de celles-ci, Chaltin fut étonné d'apprendre par un courrier du gouverneur général que les troupes de l'Uele feraient partie intégrante de l'expédition Dhanis vers le Nil.

A la fin d'un engagement, Chaltin eut la main gauche fracassée par une balle. L'expédition revint vers Niangara ; comme dans ce poste il n'y avait pas de médecin, Chaltin dut redescendre jusqu'à Ibembo, sur l'Itimbiri, où il rencontra un jeune médecin, le docteur Rossignon, qui venait d'arriver en Afrique et qui réussit à guérir la blessure en évitant l'amputation de la main blessée.

La convalescence du chef ne ralentit pas la poursuite de la préparation de l'expédition vers le Nil. De retour à Niangara le 18 octobre 1896, il compléta ses informations sur les itinéraires à suivre, leurs ressources et leurs populations. Il envoya le capitaine Leclercq et le lieutenant Gehot, en reconnaissance.

Ce dernier avait réuni de précieux renseignements et apprit que les Mandistes faisaient encore régulièrement des incursions chez les Kakwas, au départ de Redjaf. Chaltin recevait le 31 octobre 1896 une lettre du gouverneur général Wahis datée de la fin septembre et expédiée des Stanley Falls, lui donnant ordre de mener l'expédition au Nil sans plus attendre.

Il réussit à force de diplomatie à associer à l'expédition les Azandes qui étaient, en fin de compte, les victimes des Mandistes. Les chefs Renzi et Bafuka décidèrent d'accompagner Chaltin avec leurs guerriers.

Les Azandes ne devaient pas être mêlés aux pelotons disciplinés de la Force Publique, composés d'Haoussas et de Congolais. Les hommes de Renzi et de Bafuka étaient destinés à constituer une masse de manoeuvre à lancer au moment opportun dans le combat.

Le 9 novembre 1896, Chaltin arrivait à Dungu où étaient réunies les forces venues des autres postes de l'Uele. Après un mois d'entraînement, les 700 hommes furent répartis en huit pelotons commandés par Kops, Gehot, Goebel, De Backer, Saroléa, Cajot, Dupont et Laplume qui s'étaient tous portés comme volontaires. Cajot s'occupait en outre des artilleurs, car l'expédition emportait un canon pour soutenir l'action des fantassins.

Le 13 décembre 1896, la colonne partit de Dungu, après avoir mis le feu au campement provisoire ; jusqu'à Surur, le portage des charges était assuré par les hommes de Bokoyo. A partir de là, le relais du portage était repris par les hommes de Renzi qui fut fidèle au rendez-vous et qui apportait le soutien de 590 lanciers et tireurs et de 200 porteurs de bagages. Chaltin attendit à Surur jusqu'au 30 décembre 1896, afin d'y recevoir le courrier de Borna ou des Stanley Falls ; une lettre de Dhanis annonçait les déceptions rencontrées par l'avant-garde commandée par Leroi, alors qu'il se trouvait encore toujours dans la région de l'Aruwimi. Aussi Chaltin décida de ne plus attendre et de progresser vers le Nil.

Le 15 janvier 1897, arrivé à Ndirfi, Chaltin ne trouva pas Dhanis au rendez-vous fixé et se soumit aux ordres formels qui étaient d'avancer rapidement.

A l'approche du Nil, les populations se montraient coopérantes et fournissaient de nombreux renseignements à Chaltin. C'est ainsi qu'il apprit que les Mandistes étaient nombreux à Redjaf, qu'ils possédaient trois canons et un steamer qui circulait entre Redjaf et Bor. Moloni, le chef de la région, s'offrit comme guide et conduisit la colonne jusqu'au Nil qui fut atteint à Bedden, le 14 février 1897. Les Azandes de Renzi et de Bafuka dansèrent de joie toute la nuit. Et pourtant, il n'y avait pas de quoi se réjouir car, ce même jour, la révolte venait d'éclater dans l'avant-garde de la colonne commandée par Dhanis.

3. La victoire de Redjaf

Le 7 février, Chaltin avait renvoyé Goebel vers Surur, à la rencontre d'un convoi d'approvisionnement et pour recevoir du courrier. Mais Goebel ne revenait pas, ce qui laissait Chaltin dans l'incertitude au sujet de l'avance de la colonne Dhanis. Le 15 février, les patrouilles de Chaltin qui opéraient dans toutes les directions, rentrèrent sans avoir rencontré de Mandistes. Le 16 février, une patrouille retrouva Goebel qui arrivait avec l'approvisionnement, mais sans nouvelles de Dhanis.

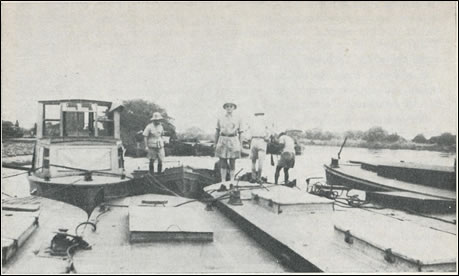

La flotille du Nil pendant la campagne de 1941-1942.

Pendant que Chaltin et ses officiers célébraient le retour de Goebel, les sentinelles placées au nord de la plaine signalèrent que les Mandistes descendaient les collines ; ils étaient encore à deux mille mètres et avançaient sur Bedden.

Pendant que Chaltin et ses officiers célébraient le retour de Goebel, les sentinelles placées au nord de la plaine signalèrent que les Mandistes descendaient les collines ; ils étaient encore à deux mille mètres et avançaient sur Bedden.

En cinq minutes, les troupes étaient placées en position de combat. Cajot qui commandait sa pièce d'artillerie tira un obus, ce qui eut pour effet de disperser l'ennemi et de lui faire regagner son point de départ. Les patrouilles envoyées à leur poursuite n'ayant rencontré aucun Mandiste, Chaltin les fit rentrer au bivouac dans l'attente du lendemain.

Le 17 février à 6 h. du matin, la colonne de Chaltin se mit en marche vers le nord, son aile droite longeant le Nil, tous les lanciers de Renzi avançant sur sa gauche. Vers 7 heures, Cajot aperçut les Mandistes sur une crête rocheuse, quatre cents mètres en avant. Ils étaient déployés sur trois kilomètres de front ; la position était à cheval sur la route de Bedden à Redjaf, en passant par un défilé entre deux côtes solidement occupées.

Vers huit heures, les Mandistes tentèrent de déborder l'aile gauche de la Force Publique. Les pelotons de De Backer et de Goebel, jusque-là tenus en réserve, puis les lanciers de Renzi et de Bafuka enveloppèrent l'aile droite des esclavagistes. Pour exécuter leur manoeuvre, les Mandistes avaient dégarni leur centre, ce qui n'avait pas échappé à l'attention de Chaltin. C'est seulement alors qu'il fit ouvrir le feu par ses hommes sur le point faible du dispositif ennemi. À ce moment, l'infortuné Saroléa fut tué par une balle perdue.

Les Mandistes, imprudemment sortis de leur retranchement, reculèrent d'abord lentement, puis précipitamment et finalement, s'enfuirent en déroute vers leur zériba de Redjaf. Sidi-Arabi, qui y attendait un message de victoire, vit refluer ses hommes en désordre qui ramenaient leur chef Adi-Badi, blessé lors de l'action. Chaltin, après avoir fait regrouper les troupes de la Force Publique et les Azandes, reprit la poursuite vers 9 heures du matin. Les Mandistes, qui disposaient de troupes fraîches et de deux canons, avaient mis leur dispositif de défense en place vers 13h30, lorsque Laplume arrivait en avant-garde. Ayant fait placer ses hommes à l'abri de rochers, il attendit l'arrivée du canon que Cajot eut bien du mal à amener jusqu'à la position de tir décidée par Chaltin.

Pendant ces préparatifs, les pelotons de De Backer, de Laplume et de Kops réussirent à rejeter l'aile gauche des Mandistes vers le Nil. Deux boîtes à balles tirées par Cajot désorientèrent l'ennemi ; cependant, l'emplacement de la pièce ayant été découvert, Cajot fut mortellement blessé par le feu de l'ennemi.

Pendant ce temps, Gehot enfonçait la droite et le centre du dispositif mandiste. A ce moment les lanciers Azandes, qui avaient contourné le mont Redjaf, prirent l'ennemi à revers et empêchèrent leur fuite vers le nord.

Les Mandistes espéraient trouver le salut en s'enfermant dans leur zériba. Mais les Congolais pénétrèrent de toute part dans cette ville de 10 000 habitants, dont 4 000 combattants. A la nuit tombante, seul un réduit le long du Nil était encore occupé par les Mandistes. Le 18 février à l'aube, on constata que ses occupants s'étaient enfuis par le Nil. Comme les embarcations étaient trop peu nombreuses, ils s'étaient battus entre eux, ce qui avait fait de nombreuses victimes. Au cours du combat, presque tous les chefs des esclavagistes avaient été tués, dont Adi-Badi, déjà blessé à Bedden, et Omar Saleh qui, en 1888, s'était emparé de Redjaf.

L'occupation de ce poste mettait un terme aux raids des esclavagistes en direction du nord-est du Congo. Redjaf était, en effet, le point où le Nil cessait d'être navigable ; c'est la raison pour laquelle les Mandistes s'y étaient installés en force car, de là, leurs bateaux emportaient ivoire volé et esclaves vers le nord. Cette grande victoire remportée par Chaltin prend ainsi toute sa signification à la lumière de la portée humanitaire qu'elle représentait pour l'Afrique centrale.

Les semaines qui suivirent la victoire de Redjaf furent pénibles pour les vainqueurs. A la douleur de la mort de Saroléa et de Cajot, s'ajoutait l'incertitude au sujet de la colonne Dhanis dont on était toujours sans nouvelles. Le ravitaillement dans cette région, qui avait souffert de l'occupation mandiste, était difficile, car les indigènes étaient devenus méfiants.

Le 16 mars, un pli urgent arrivé de Surur annonçait laconiquement le désastre de toute la colonne Dhanis, mais sans aucune précision sur son étendue. Le 8 mai, enfin, Chaltin reçut des informations complémentaires qui anéantissaient tout espoir d'être ravitaillé par le sud. Devant la menace de disette, le 6 avril, il avait renvoyé le peloton de Gehot et, le 23 mai 1897, Bafuka et ses hommes. A la fin du mois de mai, Kops, fin de terme, retournait en Belgique. Ainsi, la garnison de Redjaf s'affaiblissait, alors que les 3000 Mandistes stationnés à Bor, 30 km plus au nord sur la rive droite, auraient pu la surprendre.

A Redjaf, on vivait perpétuellement sur le qui-vive ; cependant, des renforts commençaient à arriver. D'autre part, grâce à la sagesse de la politique menée par Chaltin, il réussit à se rallier les populations qui se sentaient désormais protégées contre les entreprises des derviches.

Le 1er janvier 1898, Chaltin quittait Redjaf pour retourner en Belgique où il reçut un accueil triomphal.

Hanolet, son 'remplaçant, arrivait avec de sérieux renforts et c'était bien nécessaire, car les Mandistes, qui avaient été chassés le 2 septembre 1897 d'Omdurman par Kitchener, devenaient de plus en plus menaçants ; ils espéraient s'emparer du poste tenu par les Belges et s'y approvisionner en armes et en munitions dont ils avaient le plus grand besoin.

Hanolet, son 'remplaçant, arrivait avec de sérieux renforts et c'était bien nécessaire, car les Mandistes, qui avaient été chassés le 2 septembre 1897 d'Omdurman par Kitchener, devenaient de plus en plus menaçants ; ils espéraient s'emparer du poste tenu par les Belges et s'y approvisionner en armes et en munitions dont ils avaient le plus grand besoin.

Différentes actions des Mandistes avaient fait des victimes parmi les officiers et les troupes de l'État Indépendant.

A Redjaf, on continuait à vivre dans l'inquiétude à cause de la supériorité numérique écrasante des Mandistes ; de Bor, ils pouvaient à tout moment lancer une attaque. Pour réduire le danger, Hanolet décida d'occuper Lado et d'y créer un poste fortifié avancé. Le ler juillet 1898, le lieutenant Henry était arrivé avec une troupe de 700 hommes aguerris et bien disciplinés ; elle comprenait les soldats qui avaient infligé une lourde défaite, le 15 juillet 1897, à la Lindi aux révoltés de la colonne Dhanis. C'est à Henry que fut confiée la tâche de créer à Lado une place forte. Il s'y rendit le 15 juillet 1898 avec Nagels et, en quelques mois, réussit à faire de Lado une place offrant encore une meilleure valeur défensive que Redjaf.

En novembre 1898, Hanolet se trouvait en inspection à Lado chez Henry, lorsque les deux officiers belges reçurent la visite du colonel anglais Martyr avec une troupe de soldats soudanais. L'officier britanique avait reçu pour mission de reprendre aux Mandistes Gondokoro, poste situé sur la rive droite du Nil, en face de Redjaf.

Le 2 janvier 1899, Hanolet remettait le commandement de l'enclave de Lado à Henry.

Léopold II, qui nourrissait de grands projets dans la région du Nil, fit envoyer des renforts en hommes et en matériel. Henry créa encore un poste au nord de Lado, à Kéro ; cette place comptait plus de 1000 soldats et sa défense était forte de plusieurs canons.

Devant le renfort des positions belges, les derviches devinrent inquiets et quittèrent précipitamment Bor, pour s'enfuir vers le Darfour et le Kordofan, plus au nord.

4. Le pavillon belge sur le Haut-Nil

L'occupation effective de l'enclave de Lado et sa protection contre les incursions des derviches, exigeaient un moyen de déplacement rapide sur le Na. En conséquence, Léopold II fit commander en 1897, au chantier de Cockerill, un petit side-wheeler baptisé „Vankerckhoven" en souvenir de l'énergique chef de la première expédition du Nil. Cependant, afin de masquer sa destination réelle, ce bateau avait été commandé officiellement pour faire du service sur le lac Albert. Le „Vankerckhoven" fut expédié d'Anvers pour le Congo à la fin de l'année 1897. Toutes les pièces, constituant 1600 charges, quittèrent Matadi le 15 janvier 1898 et furent expédiées, via le Congo, l'Itimbiri et le Rubi, pour arriver à Faradje le 7 novembre 1898. A partir de ce moment, commença la partie la plus dure de ce portage.

Deux hommes se dévouèrent particulièrement à cette tâche : c'étaient les mécaniciens Mulders et Horbach. Mulders, qui dirigeait les opérations, avait déjà une longue carrière en Afrique. En effet, en 1879, alors qu'il était âgé de 19 ans, il se trouvait à Banana au service de la maison hollandaise, „Afrikaansche Handelsvereeniging" (A.H.V.), lorsque le s/s „Barge déchargea le matériel de l'expédition Stanley pour le compte de Léopold II. Pendant le montage des bateaux dans la crique de Banana, les mécaniciens de Cockerill furent atteints de dysenterie. Mulders prêta son concours aux pionniers de l'entreprise léopoldienne et sa collaboration avait été hautement appréciée.

Entre le Rubi et Kéro sur le Nil, il y avait de nombreux points difficiles à franchir ; l'avance était rendue pénible, car il fallait transporter de lourdes charges, dont certaines pesaient plus de 100 kg, à travers les hautes herbes et sous un soleil de plomb. Lors du franchissement des rapides de Dungu, les porteurs laissèrent choir plusieurs colis dans la rivière. C'est à Kéro, sur le Nil, qu'on procédait au remontage du side-wheeler „Vankerckhoven" ; l'arrivée des charges s'y échelonna jusque dans les premiers jours d'avril 1899. Le montage de la coque était déjà en cours, si bien que le lancement put avoir lieu le 9 avril 1899. Mais une surprise désagréable attendait les mécaniciens lors du montage de la partie mécanique ; un demi-cylindre de la machine principale n'était pas arrivé à destination. Cet incident était dû à la légèreté d'un convoyeur et d'un réceptionnaire qui avaient mal effectué leurs contrôles. Le temps pressait, car les officiers belges avaient hâte de faire naviguer le s/w „Vankerckhoven" ; Horbach retourna à marche forcée aux rapides de Dungu, pour tenter de retrouver la pièce manquante. Il explora tous les recoins des rives rocheuses et finit par retrouver le demi-cylindre tombé dans les eaux tumultueuses de la rivière. Au retour, Horbach accéléra encore l'allure car, bien que son terme de séjour fur écoulé, il avait juré à ses chefs de ne pas retourner en congé en Belgique avant que le demi-cylindre ne fût rendu à destination. Il arriva à Kéro le 30 juin, de telle sorte que, le ler juillet 1899, la petite colonie belge put y célébrer à la fois le quatorzième anniversaire de la proclamation de l'État Indépendant et la mise en service sur le Nil du premier bateau naviguant sous pavillon de l'État Indépendant du Congo.

Henry fit un premier voyage à bord du s/w „Vankerckhoven". Le bateau sous les ordres de Mulders, emportait soixante cinq soldats à bord de deux s'étaient retirés au Darfour. En un point situé à 5°45' de latitude nord, Henry se heurta aux barrages de papyrus du Sudd qui se révélèrent infranchissables, malgré toutes les tentatives ; à regret, il dut retourner à Kéro.

De son côté, Horbach, épuisé par l'effort qu'il venait d'accomplir, regagnait l'embouchure du Congo par petites étapes. Mais il avait abusé de ses forces et il arriva à Boma en décembre 1899 en si mauvaise santé, qu'il dut être hospitalisé. Miné par la dysenterie, il y expira le 14 janvier 1900.

De son côté, Henry voulait tenter de descendre le Nil jusqu'à Khartoum, car il eut été bien plus facile d'amener l'approvisionnement de l'enclave de Lado par cette voie, plutôt qu'au travers du Congo. Cependant, les autorités anglaises voyaient d'un mauvais œil l'activité déployée par les Belges, sous l'impulsion de Léopold II, dans les régions du Nil et du Bahr-el-Ghazal.

Déjà, les Anglais avaient obligé le commandant français, Marchand, à quiter Fachoda ; maintenant, c'étaient les Belges qui apparaissaient dans cette région de l'Afrique considérée par l'Angleterre comme devant faire partie de la zone d'influence britannique.

Henry contacta le commandant anglais Gage, de Fort Berkeley, et, à deux, ils firent une nouvelle tentative de percée des papyrus du Sudd. Gage sur le „Kenia" et Henry sur le „Vankerckhoven" quittèrent Kéro le 14 septembre 1899. Cependant, les obstructions du Bahr-el-Jebel étaient telles, qu'il fallut renvoyer le „Kenia" à Kéro et stopper le „Vankerckhoven" qui fut confié à une garde.

Les officiers et une partie de leurs hommes, poursuivirent la route en canot ; arrivés près du lac No, ils rencontrèrent, le 19 janvier 1900, le major Peake à la tête d'une expédition chargée de débloquer le Nil. C'était la première fois qu'un bateau anglais remontait le Nil si haut vers le sud depuis la chute de Khartoum en 1885 et sa reprise par les Anglais en 1897. Henry poursuivit sa route vers le nord avec ses compagnons de voyage et parvint dans la capitale du Soudan, le 7 février 1900.

Cette expédition de l'officier belge n'eut pas l'heur de plaire aux Anglais qui le reçurent néanmoins correctement. Vers la mi-février, Henry quitta Omdurman pour retourner à Lado via le Bahr-el-Giraf ; il retrouva le s/w „Vankerckhoven" vers la mi-mars et fut de retour à Kéro le ter mai 1900, après avoir traversé les barrages du Sudd en sens inverse.

Ainsi, le s/w „Vankerckhoven" contribua à protéger l'enclave de Lado contre un retour offensif des derviches et à assurer la liaison et l'approvisionnement des postes créés par les Belges sur la rive gauche du Nil. Il y fit son service pendant toute la période où les Belges occupèrent ce territoire, c'est à dire, jusqu'à la mort de Léopold II en décembre 1909.

Ce petit side-wheeler remorquait des barges d'une capacité de 20 t au maximum et arborait à l'arrière le pavillon bleu à l'étoile solitaire d'or de l'État Indépendant du Congo, du moins avant qu'il ne fut remplacé par le drapeau tricolore au mât arrière, lorsque le Congo devint colonie belge. Le calme régna désormais dans cette partie de l'Afrique. En vertu d'un arrangement de 1906, l'enclave de Lado devait être transférée au Soudan AngloEgyptien après la mort de Léopold II.

Les belges quittèrent Kéro le 30 avril 1910, Lado le 11 mai, Redjaf le 24 mai, Loka le 5 juin et Yei le 16 juin. Le gouvernement du Soudan paya 4631,57 livres égyptiennes pour toutes les propriétés belges de l'enclave, y compris le s/w „Vankerckhoven". Ainsi prenait fin l'occupation belge de l'enclave de Lado, cette portion de terre où tant d'efforts avaient été déployés pour barrer la route aux Mandistes qui, pendant près de quinze années, avaient jeté le trouble dans cette région de l'Afrique.

II. — LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE

1. La guerre en Afrique

En une deuxième occasion, les Belges organisèrent une ligne de navigation sur le Nil Blanc ; ce fut en 1941, lors de la deuxième guerre mondiale.

En 1935 et 1936, au cours d'une campagne, l'Italie conquit l'Ethiopie en partant de ses colonies de Somalie et d'Erythrée. Aussi en juin 1940, lorsque l'Italie entra en guerre aux côtés de l'Allemagne, l'Afrique Orientale Italienne se transforma en un théâtre d'opérations militaires.

D'autre part, la colonie italienne de Lybie servira, dans la suite, de base aux forces italo-allemandes pour mener une longue et harassante guerre des déserts dans le nord de l'Afrique.

Après la capitulation de la France en juin 1940, certaines colonies françaises écoutèrent l'appel du général De Gaulle et décidèrent de continuer avec les alliés la lutte contre les forces de l'axe Rome-Berlin ; d'autres, au contraire, se rallièrent aux côtés du maréchal Pétain, constituant ainsi une grande incertitude et, peut-être, une grave menace en Afrique.

Au cours du mois de juillet 1940, les Italiens attaquèrent la Somalie Britannique et occupèrent le port de Berbera sur la Mer Rouge. Le 4 août 1940, ils franchirent en force la frontière Soudanaise ; mais les compagnies motorisées des Forces de défense du Soudan réussirent à les maintenir à Kassala, Galabat et Kurmuk. Au début de juillet 1940, une compagnie anglaise arrêta pendant cinq jours une brigade italienne à Moyale, à la frontière du Kenia ; les Italiens poussèrent jusqu'à Buna et El Wak, sans oser avancer davantage.

Pendant que se déroulaient ces opérations, le Congo, douloureusement surpris par la capitulation de l'Armée Belge en Europe, s'était ressaisi et le Gouverneur Général Ryckmans avait décidé de continuer la lutte aux côtés des alliés et de mettre la Force Publique à leur disposition.

À cette époque, la supériorité des forces italiennes en Afrique sur celles des alliés était évidente ; alors que les premiers disposaient de 250 000 hommes, les seconds ne pouvaient rassembler, au maximum, que 70 000 hommes armés.

Les troupes coloniales belges étaient divisées en trois Brigades. En principe, la deuxième Brigade devait demeurer au Congo comme force de l'intérieur pendant toute la durée de la guerre ; la première Brigade fut dirigée vers la Nigérie pour faire face, avec les Anglais, à un éventuel coup de main des troupes françaises ralliées au maréchal Pétain. La troisième Brigade était concentrée dans le nord-est du Congo, renforcée par des éléments de la première et de la deuxième Brigade ; cette mesure s'imposait, afin de coopérer avec les Anglais, étant donné le rapport des forces favorables aux Italiens.

La mission des troupes de la Force Publique était, à l'origine, la protection des mines d'or de Kilo-Moto contre une action toujours possible des Italiens.

Mais bien vite les Anglais, qui avaient déjà conquis l'Erythrée et AddisAbbeba, assignèrent à la troisième Brigade comme théâtre d'opération, la province de Galla-Sidamo, en Ethiopie.

Cette mission exigeait de bonnes communications entre le Congo et Gainbela, poste important situé sur la rivière Baro qui devait servir de base de départ à toute action en direction des hauts plateaux d'Abyssinie. La ligne de communications entre le Congo et l'Ethiopie comportait trois tronçons distincts. D'abord la route de Faradje sur la Dungu à Juba, sur le Nil, via Aba, était praticable toute l'année ; ensuite, de Juba à Malakal, on pouvait decendre le cours du Nil, navigable en toute saison ou prendre la route qui était praticable trois mois par an, du 15 janvier au 15 avril. Enfin, de Malakal à Gambela, il fallait remonter le Sobat puis son affluent le Baro ; la navigation sur ces rivières était possible du 15 juin au 30 octobre ; on pouvait aussi utiliser la route Malakal, Nasir, Gambela, mais elle était seulement carossable du ler février au 30 avril.

Ceci montre que le problème de transport était compliqué à résoudre et il explique les difficultés rencontrées par la Force Publique au cours de la campagne d'Abyssinie. Lors de l'arrivée au Soudan en février 1941, la plus grande partie du onzième bataillon fut transportée de Juba à Malakal par la voie du Nil à bord des s/w „Lord Cramer" et s/w „Zafir" ; le restant du bataillon dut prendre la voie terrestre.

2. Le Pavillon belge sur le Nil (1941-1942)

Il était évident que le service fluvial anglo-égyptien, déjà surchargé, ne pouvait assurer seul le ravitaillement du corps expéditionnaire belge. Dès lors, il fallait envisager de créer sur le Nil une flottille fluviale indépendante. Ce n'était pas une entreprise ordinaire, l'envoi d'une flottile comprenant des barges et des automoteurs depuis Léopoldville jusqu'à Juba. L'ingénieur Gaston Ruytinx fut mis en charge de l'étude de ce transport. Il fut envoyé à Juba auprès des „Sudan Railways and harbours". Un projet fut mis au point et il fut approuvé par le général Ermens. Le choix de Ruytinx se justifiait, car il avait fait un terme de trois ans aux Voies Fluviales de l'Otraco et qu'ensuite, il était passé au service de l'État où il était devenu ingénieur provincial.

Une fois les projets adoptés, Ruytinx fut mobilisé et nommé commandant des Transports par Eaux Intérieures, en abrégé : T.E.I.

La navigation sur le Nil entre Juba et Malakal est difficile, car la rivière traverse de nombreux marais et de vastes plaines herbeuses qui sont inondées en période de crue et où une grande quantité des apports d'eau est évaporée. Le mouillage sur le Nil n'est que de 1,08 m et, pendant la période de navigation, sur le Sobat et le Bara, il ne dépasse pas 0,80 m à 0,90 m.

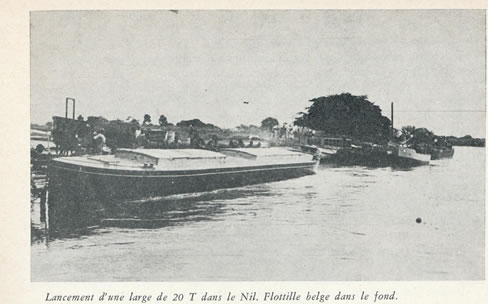

Pour assurer les transports sur le Nil, l'État-Major réquisitionna des barges de 10 à 20 t auprès de l'Otraco, des H.C.B., de la compagnie Jules Van Lancker et de la compagnie du Kasai. En outre, il prit aussi un remorqueur Diesel tout neuf, le s/s „Luka" arrivé d'Europe pour les H.C.B., ainsi que des baleinières à moteur, au total une trentaine d'unités fluviales.

Après avoir étudié les possibilités des moyens de transport de Vicicongo, il fut décidé d'acheminer tout ce matériel par le Congo et l'Itimbiri jusqu'au port d'Aketi.

Les baleinières, les canots à moteur et les barges de 10 t furent transportées en une seule pièce ; seules, les barges de 20 t et le m/b „Luka" des H.C.B. furent sectionnés en deux tronçons à Léopoldville avant d'être chargés sur les barges de l'Otraco.

A Aketi, tête de ligne du chemin de fer de Vicicongo, les unités ou tronçons d'unités furent chargés, avec des moyens de levage du port, sur les wagons plats et dirigés jusqu'à Mungbere, terminus du rail, où un chantier de débarquement dut être créé.

En ce dernier poste, les engins de levage pour de pareilles charges étaient inexistants et tout le travail devait être exécuté en ripant les colis lourds au moyen de leviers sur des glissières en bois.

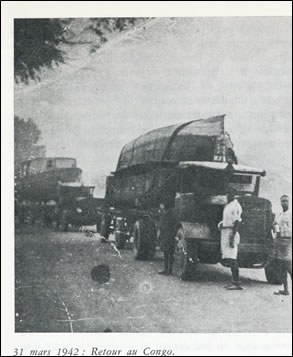

La partie difficile du transport allait commencer car les routes qu'il fallait parcourrir n'étaient pas prévues pour des charges aussi lourdes et aussi longues. Vicicongo disposait d'une dizaine de camions Brossel plats avec plateformes et remorques. Les pièces à transporter pesaient plus de dix tonnes et mesuraient plus de dix mètres de longueur. Il fallait tenir compte des sinuosités et des lacets de la route, surtout entre Mungbere et Watsa et dans la région de Faradje ; le revêtement de la route était quasi inexistant et les nids de poules ne se comptaient pas tant ils étaient nombreux. Malgré la longueur des camions et des plateformes, certaines pièces étaient en porte à faux et devaient être soutenues.

C'était réellement un sport peu ordinaire cette expédition à travers la grosse forêt de l'Ituri. Les convois avançaient au pas d'homme et ne dépassaient jamais une vitesse de huit kilomètres à l'heure. Lorsque des longerons des camions se brisaient, on les remplaçait par des rondins de vingt à vingt-cinq centimètres de diamètre coupés dans la forêt. On n'avait d'ailleurs pas le choix, car on ne pouvait trouver rien d'autre au cœur de la forêt. Mais chose providentielle, là où une poutrelle en acier de deux cents millimètres cédait, les rondins de bois tenaient bon, grâce à leur élasticité.

Il fallut près d'un mois pour acheminer tout le matériel sur les quatre cent cinquante kilomètres séparant Mungbere de Juba, où un petit chantier naval devait être créé dans le bled. Chaque convoi était accompagné de quatre ou cinq Européens ; il fallait se frayer un chemin sous les frondaisons en forêt et déplacer des lignes téléphoniques ou électriques aux environs de Watsa et dans la région des mines d'or de Kilo-Moto. De nombreux incidents ralentirent l'avance mais on n'eut à déplorer aucun accident.

En plus des unités, il fallait acheminer un nombre impressionnant d'outillages divers tels que rails, glissières, treuils, boulons, rivets, tables, vérins, tins, peintures, palans qui avaient été réquisitionnés à Léopoldville, à Watsa et à Stanleyville.

Malgré la difficulté d'une pareille expédition, elle fut menée à bien. On perdit une seule barge en cours de route et, finalement, le gros charroi de Vicicongo périt dans l'aventure.

Ruytinx avait reçu comme adjoint, le sous-lieutenant Trigallez, ingénieur à la Forminière, mobilisé pour le temps de guerre, ainsi que cinq mécaniciens et chaudronniers de l'Otraco, de Chanic et du service des Voies Navigables de l'État, mobilisés avec le grade d'adjudant. Le personnel subalterne se composait de 250 Congolais, matelots et ouvriers.

Le remontage et le lancement des bateaux s'effectuèrent environ 1 km au sud de Juba ; on y avait trouvé un terrain en pente douce vers le Nil où il fut possible d'ériger un chantier naval complet, avec slipways, ateliers et magasins.

Au fur et à mesure de leur arrivée, les canots à moteur, le remorqueur et les barges tronçonnées furent assemblés, carénés, peints et finalement, lancés sur le Nil.

Le remorqueur Diesel fut baptisé „Lieutenant Simonet", du nom du premier officier belge mort au champ d'honneur au cours de la campagne d'Abyssinie. Le lieutenant Simonet avait été tué le 15 avril 1941, lors du premier combat de la Bortaï. Les dix canots à moteur reçurent les noms d'étoiles : Sirius, Vega,- Orion, Algol, Rigel, Andromède, Altaïr, Capelle, Aldebaran et Betelgeuse. Au cours de la campagne, les Belges prirent une unité aux Italiens ; ils la baptisèrent „Eros" mais, dans la suite, les Anglais la réclamèrent pour faire du service à Khartoum.

Ce bateau „Eros" avait toute une histoire. A l'origine, c'était le „Pie XI" ; il avait été offert à la mission catholique de Khartoum par le „Comitato milanese pro-Africa" qui le considérait comme un don au pape Pie XI, originaire de Milan. Ce bateau fut construit en 1926 par le chantier Breda de Mestre (Venise). Sa coque en acier mesurait 17 m de long, 3,50 m de large et était équipée de deux moteurs de 37 ch. Il comportait des logements pour 12 personnes et pouvait transporter 17 t de marchandises.

En 1938, il fut vendu à une firme italienne qui faisait le commerce de café. Le bateau avait alors Gambela comme port d'attache et naviguait sur la rivière Baro. Saisi par les Belges en 1941, il servit aux „Transports par Eaux Intérieures" pour assurer la liaison entre la base de Juba et la zone de guerre où les troupes belges étaient en action.

Les Italiens qui avaient acquis le bateau de la mission, changèrent son nom et le baptisèrent „Capitano Bottego", nom d'un explorateur africain qui vécut de 1860 à 1897. A leur tour, les Belges le nommèrent „Ems".

Les transports des approvisionnements se faisaient au moyen de 8 barges de 11 t et de 12 barges de 18 t de capacité.

Au mât de pavillon à l'avant, flottait le fanion de l'unité : d'azur à l'ancre jaune et les lettres T.E.I. avec, dans le coin supérieur gauche, en arabe, Juba-Malakal. A l'arrière, les unités arboraient le pavillon belge.

Pour les premiers voyages, les Belges eurent recours aux services de pilotes arabes des „Sudan Railways and Harbours". Mais des cartes de navigation furent dressées, à l'instar de celles qui existaient pour les affluents du Congo, ce qui permit, après deux ou trois voyages, de se passer des pilotes arabes.

Le service de transport fluvial organisé par les Belges fonctionna jusqu'au mois de mars 1942. Dans la suite, l'État-Major envisagea d'envoyer cette flottille au Canal de Suez. C'était une idée assez discutable, qui ne fut d'ailleurs pas mise à exécution. L'équipe des „Transports par Eaux Intérieures" fut rappelée au Congo et remit le chantier et le matériel flottant aux Anglais. Les Belges et les Congolais rentrèrent au Congo en avril 1942, emportant cependant le canot „Algol", le remorqueur „Luka" et deux barges de 11 t qui servirent comme premiers bacs de passage à moteur à Avakubi, sur l'Ituri. Ainsi se terminait l'expédition des „Transports par Eaux Intérieures" sur le Haut-Nil.

Pendant son séjour à Juba, Ruytinx en profita pour remettre en ordre les tombes des cimetières de Redjaf et de Lado, où avaient été inhumés les restes des officiers de la Force Publique qui avaient contribués à mettre en déroute les esclavagistes qui razziaient cette portion de l'Afrique à la fin du siècle précédent.

Ces faits sont bien oubliés, si pas ignorés ; cependant, ils font honneur à ceux qui en furent les acteurs. C'étaient des hommes de devoir qui accomplirent leur mission dans des conditions difficiles, même héroïques pour certains d'entr'eux. Venus de toutes les régions du pays, ces Belges oeuvrèrent ensemble dans un effort commun et ont servi dignement le renom de la Belgique dans les pays d'outremer.